敦煌壁画里的植物

莫高窟第61窟的芭蕉 五代

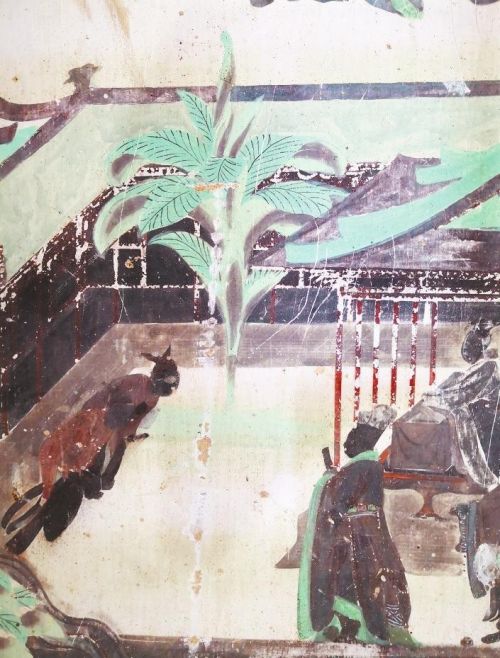

莫高窟第172窟的芭蕉 盛唐

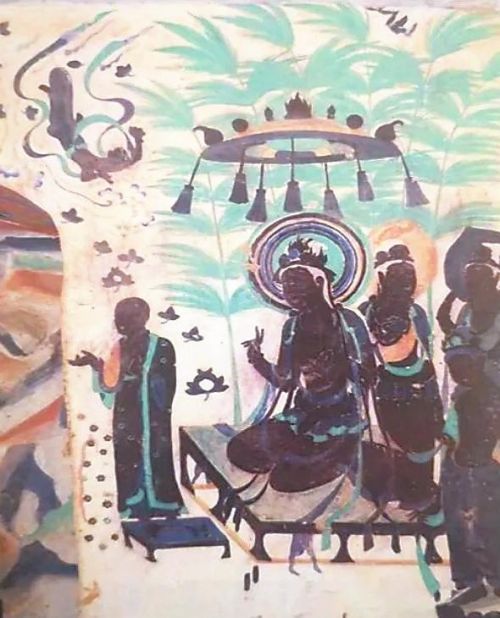

莫高窟第203窟维摩诘经变中的竹子 初唐

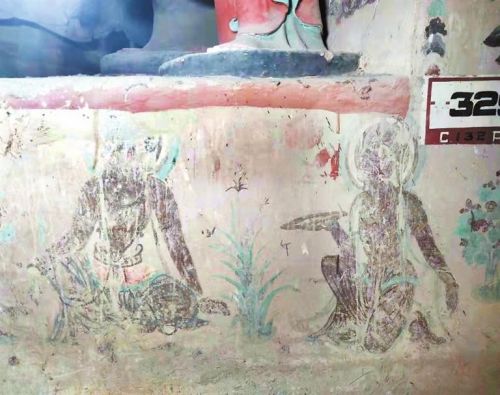

莫高窟第329窟的萱草 初唐

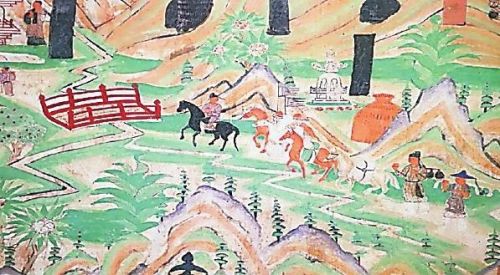

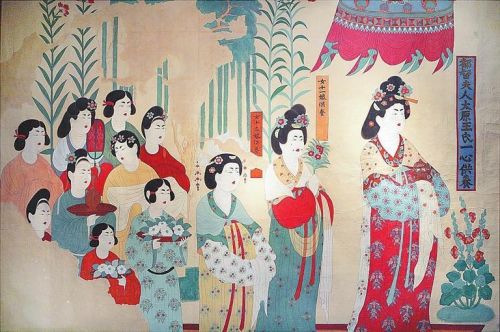

莫高窟盛唐第130窟的蜀葵(段文杰先生临摹)

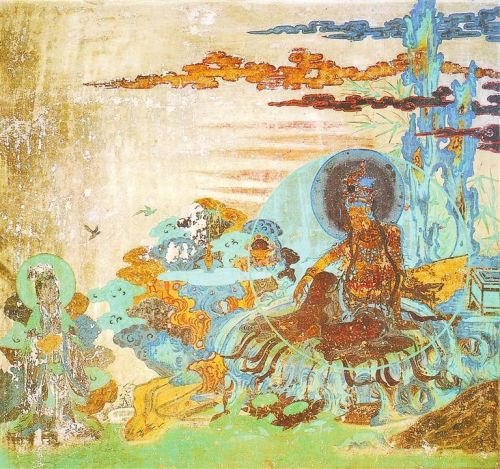

榆林窟第2窟水月观音图中的竹子 西夏

(本版图片均为资料图)

史忠平

说起敦煌壁画,大家都知道它主要包括尊像画、故事画、经变画、装饰画、山水画、建筑画、器物画、动物画等,可以说内容极为丰富,形式极为多样。

在长达一个多世纪的敦煌壁画研究中,人物画、动物画、山水画、图案画均备受关注且取得了丰硕的成果,唯独对植物题材绘画着力较少。实际上,在敦煌壁画的皇皇巨制中,点缀着大量的花草树木,它们很美丽,也很动人。

竹 子

我们都知道,印度竹子较多,所以,竹子在佛经中出现频率也很高。如竹园、竹林精舍等都是佛说法的地方。但是,在印度的佛教美术中却很少描绘竹子。我国作为世界上种植竹子、利用竹资源最早的国家之一,有着丰厚的与竹有关联的历史文化,敦煌壁画中的竹子图像,正是借佛教的语境,传递着我国与竹有关的源远流长的文化。比如莫高窟北魏第254窟“萨埵太子舍身饲虎”和西魏第285窟“五百强盗成佛”故事画中的竹子,直观来看,与今人心中预期的竹子形象相差较远,绘画技法也比较稚拙,但却是敦煌乃至我国竹画较早的图例。一直到北周、隋代,敦煌壁画中的竹子仍然是叶片左右对称分布的简单样式,如莫高窟第428窟、莫高窟第420窟中的竹子图像就是这样。

从唐代开始,竹子的形象开始明确起来,竹叶也茂盛起来。如莫高窟初唐第322窟东壁门上说法图中,就把诸佛菩萨安排在茂密的翠竹林当中。这种叶片一簇一簇,像扫把一样的竹子,在莫高窟初唐第203窟西壁维摩诘经变、唐景龙二年韦浩墓、唐代铜镜中都能见到,说明是当时比较流行的一种样式。

另外,在榆林窟初唐第28窟,莫高窟盛唐第217窟、盛唐第148窟,还能看到另一类竹子,苍翠欲滴,摇曳多姿,颇具情态。类似的竹子在章怀太子墓壁画中也能看到。这些竹子的共同特点是竹竿修长,竹叶细碎灵动,反映了唐代早期敦煌竹画的最高水平。

唐代著名诗人白居易曾经有一首《画竹歌》,说植物之中竹子是最难画的,古往今来画竹子的人很多,但都画得不像,直到萧悦的出现,才改变了这一现状。因为别人画的竹子,竹身肥而臃肿,但萧悦画的竹子瘦劲而挺拔;别人画的竹子,竹梢羸垂,毫无生气,但萧悦画的竹子枝干是活的,竹叶是有动感的。正因如此,萧悦被尊为丹青以来画竹第一人,他笔下的竹子也真正达到了逼真的程度。当我们看到榆林窟第28窟,莫高窟第217窟、第148窟的竹画的时候,似乎能感受到萧悦竹画艺术的影子。

敦煌的竹画经过五代、宋,到西夏出现了又一个高峰,如榆林窟第2窟西夏“水月观音图”中的竹子,形象写实,技法成熟,达到了较高的水准。榆林窟第3窟南壁下部的竹石图、莫高窟第3窟主室西壁的双勾墨竹,不仅绘画水平高,而且流露出较强的文人情趣。

众所周知,水墨“四君子”是文人写意画体系中最重要的题材。所以水墨“四君子”到了明清时期,在绘画技法和理论上都达到高峰。这一时期的墨竹理论对如何画好墨竹,以及画墨竹时要注意的问题都作了详细的说明。比如画竹竿不能粗细一样,也不能粗细反差太大,竹节不能没有错落,竹竿不能平行排列,也不能互相交叉形成鼓架、胜眼等。但是在敦煌壁画的例子中,有一些竹子,恰恰是“不合规范”的。如莫高窟西魏第285窟、隋代第420窟的竹子或多或少都犯了“对节”“排竿”的大忌。而莫高窟第45窟、第66窟的竹子也是“鼓架”与“胜眼”的典型例证。

如果从美术史的角度来看敦煌壁画中的竹子,其价值主要有三个方面:第一,完整地呈现了我国古代竹画的发展脉络;第二,反映了文人竹画对敦煌壁画的影响;第三,为我国竹画艺术从稚拙到成熟提供了部分“错误”的、有待修正的图式。而这些图式,作为历代画竹图式的组成部分,一方面被不断扬弃、修正,最终成就了经典的竹画样式,另一方面也为后世留下了画竹艺术发展道路上丰富多元的面貌以及每一位画竹者的思考与探索。

芭 蕉

大家都知道,芭蕉看上去像树一样高大,但如果真把它当作有用的木材是不行的。因为当芭蕉皮一层层被剥尽的时候,会发现没有一处是坚实的。正因如此,佛经中就借用芭蕉来比喻无常的佛学义理。

隋代以后,尤其是唐代以来的壁画、纸画、绢画中,画了大量的芭蕉图像,主要被绘制在庭院内外、佛菩萨身后、大型经变画中的宝池里、山林旷野或者洞石坡脚之间。尤其是在莫高窟五代第61窟的五台山图中,就表现了多种环境中的芭蕉数十余株。

毫无疑问,敦煌壁画中绘制芭蕉,肯定是与佛学义理密不可分的。但有意思的是,敦煌不产芭蕉,那么,如此写实的芭蕉图像是从哪里学习借鉴过来的呢?按照一般的逻辑,首先还是要把目光投向佛教的发源地印度。当我们关注印度佛教图像遗存的时候,发现印度佛教美术中的芭蕉图像是非常普遍的。因为在桑奇大塔东门、西门、北门的雕刻中都有芭蕉图像。此外,在印度阿旃陀石窟壁画里,还绘制了大量的芭蕉。比如阿旃陀第10窟属于第1期的洞窟,开凿年代大约在公元前1-2、3世纪。在第10窟的“睒子本生”中就绘有一棵高大的芭蕉,造型准确,比较写实。在大约开凿于5-7世纪的第2期的第16窟、第17窟、第1窟、第2窟当中,芭蕉图像也非常常见。这一方面说明芭蕉是印度佛教美术所钟爱的表现对象,不仅数量多,而且写实水平高,表现技法成熟。另一方面也说明敦煌壁画中芭蕉图像的源头在印度。

既然敦煌壁画中芭蕉图像的源头在印度,那么,它是不是按照通常意义上的佛教东传路线,经中亚、西域再传播到敦煌的呢?从目前的资料看,中亚很少见到芭蕉图像资料,尤其是在新疆石窟中,很难看到芭蕉的影子。这就意味着敦煌壁画中芭蕉图像不是从中亚、西域传播而来的。

既然如此,它又从何而来呢?佛教传入中国的路线非常复杂,除了中亚、西域这条道之外,还有一条南传之路也非常有名,而南传之路上,四川和南京又是两个非常重要的地点。

沿着这个思路,我们在搜集资料时发现,在四川成都万佛寺出土的一批南朝造像碑中,刻画了大量的芭蕉图像,而且在形象、安排的位置、周围环境等各方面都与敦煌壁画非常相似。另外,在北魏至隋代的一些石葬具线刻画中也能看到芭蕉图像。

至此,我们有了一个较为清晰的认识:随着佛教的南传,印度佛教美术中的芭蕉影像首先在南朝佛教中心建康和成都产生影响。南朝艺术家又在接受、理解、认识的基础上,结合当地的人文地理因素完成了芭蕉图像的中国化和再创作。南朝风格的芭蕉图像向北辐射,影响到北朝墓葬的石棺床线刻画。在隋代统一,南北交流畅通的背景下,南朝芭蕉图像粉开始进入敦煌石窟当中。

敦煌绘画中的芭蕉图像自隋代开始,直到宋代,基本没有对万佛寺南朝风格的芭蕉样式做出太大的突破和改变,无论造型还是组合方式都是如此。但是到了西夏时期,却发生了变化,如榆林窟西夏第3窟主室南壁下部的“日想观”等画面里,都表现了太湖石与芭蕉的组合图像,说明芭蕉这一来自印度的图像经过与我国传统文化的长期融合,已经渗入了文人绘画的因素,成为我国古代花鸟画中的组成部分。

萱 草

印度的佛教美术中没有萱草,但是在我国传统文化中,萱草却有着非常重要的地位。

萱草在我国种植历史悠久,早在《诗经》中就有它的名字。据文献记载,萱草可以帮助人忘记忧愁。由此,萱草就有了一个名字叫“忘忧草”。后来,又有一种说法,说怀孕的妇女若佩带萱草,必然能生男孩。所以,萱草又有了“宜男草”的别称。大约到了唐代,萱草又被赋予了孝顺母亲的内涵,萱草又被誉为“儿女花”。

到了唐代,萱草就拥有了“忘忧”“宜男”和“孝母”三重内涵,从而成为我国古代植物审美文化系统中一类非常特殊的花卉。可能与这三重内涵有关,自唐代以后,我国的萱草种植越来越普遍,以萱草为题材的文学创作也进入高峰期。同时,我国美术史上花鸟画也在这一时期独立成科,于是越来越多的萱草花的视觉图像也被创作出来。就敦煌而言,莫高窟初唐第329窟、盛唐第217窟等窟中,就有生动自然的萱草花,表现手法比较写实。

除此之外,炳灵寺晚唐第11窟正壁佛身后菩提树下、新疆阿斯塔那217号唐墓花鸟屏风、懿德太子墓、永泰公主墓石椁线刻画,以及其他很多工艺品中,都能看到萱草花的形象。在阿斯塔那187号墓还出土了一束绢花,橙黄色,花瓣带有锯齿纹,有学者研究认为是萱草花的仿制品。这都说明,唐代的萱草花图像已经非常流行,而且是以长安皇家墓葬为中心向其他地方传播的。

宋代以后,萱草花成为绘画名家钟爱的题材。从很多作品题跋中可以看到,绘画名家画萱草花,主要有三个目的:第一是借用“忘忧”的原初内涵排解胸中的忧愁;第二是借用“宜男”的内涵向生了男孩的人家表示贺喜;第三是借用“孝母”的内涵对老人表达祝寿。总而言之,萱草的所有内涵都紧紧围绕着一个字,那就是“孝”。

蜀 葵

蜀葵也是不见于印度佛教美术,而在我国传统文化中居于重要地位的花卉。从敦煌壁画来看,蜀葵从唐代才大量出现。段文杰先生临摹的莫高窟盛唐第130窟《都督夫人礼佛图》中的蜀葵,具有较高的写实水平。再比如莫高窟盛唐第172窟、第320窟、章怀太子墓线刻中都能见到蜀葵。可见,敦煌蜀葵图像粉本是来自长安的。

宋代以后,敦煌壁画中的蜀葵往往大面积连片绘制,有些甚至铺满整个墙壁,就像蜀葵花的屏风一般,非常壮观。比如莫高窟西夏第324窟、第325窟虽然比较小,但从中也可以看出蜀葵通壁绘制的情况。

那么,蜀葵花又有着什么样的内涵呢?翻阅资料,我们发现蜀葵有一个名字叫“卫足葵”,正因其能卫足,而且挺拔向上,所以蜀葵一直被当作“忠君”的象征。如果查阅一下唐宋以来有关蜀葵的诗篇,就不难发现,借蜀葵表达“忠君报国”思想的诗句比比皆是。这一点在明清卷轴画的题跋中也得以体现。比如一幅明代陈栝的《蜀葵图》中,就通过题跋表达了忠君报国的内涵。同样,在明代戴进的《葵石蛱蝶图》题跋中,也表达了同样的意思。

在古代绘画中,蜀葵与萱草经常被同时表现,如莫高窟初唐第329窟主室西壁龛外下部的供养菩萨,一边画蜀葵,另一边画萱草;莫高窟盛唐第172窟南壁观无量寿经变“未生怨”的画面,其中房屋一边是萱草,另一边是蜀葵;柏孜克里克唐代第65窟的一个画面中将萱草和蜀葵同图绘制;长安兴教寺发现的唐代石槽阴线刻《捣练图》中也把萱草和蜀葵同时描绘;清代画家王武曾有两幅画,均将蜀葵和萱草画在一起,取画名叫《忠孝图》。其中一幅题跋曰:“葵花向日,萱草思亲”,另一幅题曰:“古人合写萱葵为忠孝图,漫仿其意,工拙所不计也”。这都说明,在我国传统文化中,萱草是“孝”的象征,蜀葵是“忠”的象征,二者的结合,便是忠孝双全。而把蜀葵和萱草画在一起,表达忠孝双全则是我国古代绘画中的一种传统。

敦煌壁画中的四种植物,芭蕉是源于印度,又被中国化了的植物图像,而竹子、萱草、蜀葵则主要是源自我国本土的植物图像。其实,在敦煌壁画中,还有莲花、牡丹、花树以及很多未知名字的植物,它们的分量虽然比不上人物画和山水画,但却以自身的存在诉说着敦煌壁画背后的故事,呈现出我国古代的植物和花鸟画面貌。它们不仅是大漠深处的亮丽风景,也是大漠深处最美的花。

(作者单位:西北师范大学美术学院)