《王杖简》,汉代敬老养老制度的权威实证

《王杖简》,汉代敬老养老制度的权威实证

简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称。如“册”“篇”“编”“连篇累牍”“韦编三绝”“罄竹难书”“开卷有益”等词语,都与简牍有关。在纸发明之前的相当长的时间里,简牍是文字书写的主要载体。而各地简牍的出土,弥补了传世文献的缺失。

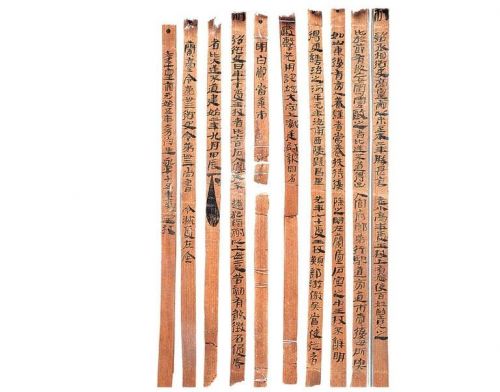

这组竹简上的文字详细记录了汉代关于“王杖”的内容。由于简上无编号,出土时次序已乱,史学界称其为“王杖十简”。王杖简的内容丰富、字迹清晰、次第分明,既有尊老养老、高年赐杖的明确命令,也有抚恤鳏寡孤独废疾之人的具体法规,反映了汉代对待老年民众的宽厚、仁爱,一经出土就引起史学界的轰动,它与一同出土的彩绘木鸠杖成为我国古代敬老养老制度最具权威性和系统性的实物见证。

王杖简,汉代,出土于武威市磨咀子汉墓。共计10枚,松木削制。两道编绳,先书后编;墨书隶体,字迹清晰。每枚简容字多者37字,少者6字,共240字。其内容记载了东汉永平十五年(72年)幼伯受王杖事,并录建始二年(前31年)九月“年七十受王杖”的诏书与河平元年(前28年)殴击王杖主当弃市的令。

1 汉代养老制度体系形成

《汉书·礼仪志》记载,汉明帝在位期间,曾主持过一次祭祀寿星仪式,还安排了一次特殊的宴会,与会者是清一色的古稀老人,普天之下年满70岁,无论贵族还是平民都有资格成为汉明帝的座上客。盛宴之后,皇帝还赠送酒肉谷米和一柄做工精美的木鸠杖。高年以赐王杖,可见汉代已经具备了尊老、养老、抚恤鳏寡孤独废疾之人的制度法规,由这些制度更能看出当时尊老敬老的良好社会风气。此风尚绵延千年不息,终于生长为华夏民族血脉中至为珍贵的文化传承。

然而在传世典籍中,并没有对于具体受养者的记载,《王杖简》的出土,向世人展示出汉代养老政策的具体情况。简文规定,对70岁以上的老人“耆老高年,赠王杖”以此作为受敬受养的标志,《王杖简》还明确规定了对受王杖者的敬养、保护条例以及对违令者的处罚原则。受王杖者享有相当于“六百石”官吏的政治待遇,允许行走于天子专用“驰道”的旁道,可以出入官府郎第,对老人触犯刑法而非重罪者也给予宽免。严禁恶吏侵扰老人,“有敢征召、侵侮者”,以“大逆不道”论罪,并有多例地方官吏欺侮老人而被判处死刑的记载。对孤、独、盲、侏儒等老弱残疾,只要具备一些劳动能力,就鼓励他们从事生产,不收田租、市赋,不服徭役,使他们得以自存自立。在屡禁民间酤酿的同时,政府还允许孤寡老人在市场上列肆卖酒,以获得较为丰厚的收益。可以看出,汉代尊老、养老、护老制度已形成体系。

2“赠杖”遗俗延续至明清

与《王杖简》同时出土的还有一件精美文物彩绘木鸠杖,这只卧姿木质鸠鸟,双目平视,红、黑二彩绘出羽毛。鸠腹下有圆卯眼以纳杖。杖身上端较下部略细,光滑坚实,为木之本色,无绘饰。它应该是墓主生前使用的手杖,也是世人所能见到的所有汉代木鸠杖中,彩绘保存最完整的一件。

《后汉书·礼仪志》载,“年七十受王杖”,意思是要给七十岁以上老人授予王杖,杖长九尺,顶端饰鸠鸟。所谓“耆老赐鸠杖,孝道永流传”。有人可能会想,林中百鸟,为何偏偏选择“鸠鸟”著于王杖首?汉代学者应劭曾记载一个有趣的故事:汉高祖刘邦和项羽打仗,刘邦被打败了,项羽紧追不舍,在万分紧急的情况下,刘邦躲藏在灌木丛中。当时正好有一只斑鸠鸟落在树上,而且不断鸣叫。项军赶到,理所当然地认为树下无人,否则斑鸠鸟不会自由自在地鸣叫。由于有斑鸠打掩护,刘邦终于脱险。又有传说鸠为不噎之鸟,刻鸠纹于杖头,可望老者食时防噎。

《后汉书·礼仪志》载,“玉杖,长(九)尺,端以鸠鸟为饰。鸠者不噎之鸟也,欲老人不噎。”所以,等到刘邦当了皇帝,为了纪念这只不同寻常的鸟,就做了鸠杖用来帮助行走不便的老人。皇帝赠送的木鸠杖又称王杖,受鸠杖的人相当于俸禄六百石粮食的官吏,要受到社会的尊敬,可以自由出入官府,可以在天子道上行走,任何人都不得以任何借口侮辱、打骂和虐待,有敢违抗者,以“大逆不道”罪公开斩首。鸠杖在先秦时期是长者地位的象征,汉代更是以拥有皇帝所赐鸠杖为荣。

这种为七十岁以上老人赠杖的遗俗一直延续到了明清。清代对玉鸠杖首有文献记载,《清高宗御制诗文集》中曰:“铸铜及削玉鸠首杖头为养老,汉朝制贡珍西域驰因他食葚譬,启我教民,思设曰资扶策,将留待异时。”乾隆皇帝时,清宫藏有汉代的青铜和玉的鸠杖首,当时乾隆皇帝还命工匠用上好的新疆和田玉仿制,现藏于台北故宫博物院。乾隆皇帝八旬寿诞时,有大臣给乾隆皇帝的寿联就用了鸠杖作典:“鸠杖作朋春宴饫,莺衣呈舞嘏词新”。所以民间给老人做寿时,也有“坐看溪云忘岁月,笑扶鸠杖话桑麻”的寿联。

3 唐朝有就官办养老院

其实,早在先秦时期,中国人就意识到了养老的重要性。不仅汉代,朝廷从政策方面开始优待老年人,到唐代,因为国力强盛,养老制度越来越完善,除继承了汉代给老人“赐杖”“免税”等做法,还为防止出现“空巢老人”,在法律上规定,“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年。”意思是,家中有老人,子孙不能远走他乡,让父母孤苦无依,就要被治罪。

除此之外,还实行“补给侍丁”制度,官府免费给民间老人安排侍丁,《新唐书·食货志一》就曾记载:“侍丁孝者免徭役”。而且朝廷还派遣专人管理养老机构,悲田养病院等机构就是在武则天时期建造的养老机构,专门收容孤寡老人。

到了宋代,这种或称“福田院”,或称“居养院”的官办慈善性质的养老院越来越多,甚而民间也兴修养老院。元朝也延续了收养救助制度,在当时各路设立养济院一所,救助、收养“诸鳏寡孤独、老弱病残、穷而无告者”。

明、清两朝的养老院仍如南宋、元朝一样,称为“养济院”,朝廷继续发展官办、民办等各种形式的社会养老机构。明代朱元璋上台后,曾先后两次颁发诏令,实行孤贫老人终身养老。一次是明洪武十九年(公元1386年),一次是明洪武二十年(公元1387年),也继承汉代的“赐杖”制。清朝除了部分继承前代的养老制度,还格外重视古老的“赐食”制度,多次大摆“千叟(首)宴”,尤以乾隆年间为盛,请全国各地的老人到皇宫里去吃大餐,以此显示皇帝治国有方,太平盛世,并表示对老人的关怀与尊敬。

正是这些汉代尊老养老制度的实物出土,让我们了解了中华孝文化的重要内容,也对后世产生着深远的影响。弘扬中华传统文化美德,更是当代人义不容辞的责任。

奔流新闻·兰州晨报记者 荆雯